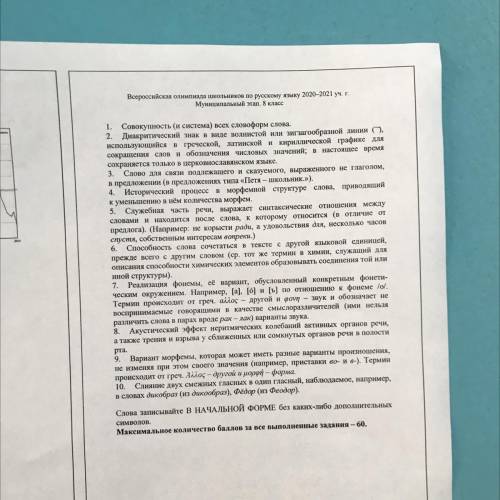

1. Совокупность (и система) всех словоформ слова. 2. Диакритический знак в виде волнистой или зигзагообразной линии П,

использующих в греческой, латинской и кириллической графике для

сокращения слов и обозначения числовых значений; в настоящее время

сохраняется только в церковнославянском языке.

3. Слово для связи подлежащего и сказуемого, выраженного не глаголом,

в предложении (в предложениях типа «Петя – школьник.»).

4. Исторический процесс в морфемной структуре слова, приводящий

к уменьшению в нём количества морфем.

5. Служебная часть речи, выражает синтаксические отношения между

словами и находится после слова, к которому относится (в отличие от

предлога). (Например: не користи ради, а удовольствия для, несколько часов

спустя, собственным интересам вопреки.)

слова сочетаться в тексте с другой языковой единицей,

прежде всего с другим словом (ср. тот же термин в химии, служащий для

описания химических элементов образовывать соединения той или

иной структуры).

7. Реализация фонемы, её вариант, обусловленный конкретным фонети-

ческим окружением. Например, [a], [0] и [ъ) по отношению к фонеме /о.

Термин происходит от греч. алоқ – другой и фоvn – звук и обозначает не

качестве смыслоразличителей (ими нельзя

TITI

R

Ответы

Показать ответы (3)

Другие вопросы по теме Русский язык

Популярные вопросы

- 0,975 : 1.95: столбиком найдите частное...

3 - с английским. Say what these people have done. Нужно составить предложения....

1 - №1. Осуществите превращения, напишите уравнения реакций, укажите их...

3 - Напишите программу, которая в последовательности натуральных...

1 - Раскрыйце дужкі (утварыце прыметнікі). І ў прыметніках вызначце суфіксы....

1 - В объёмом 10л находится гелий под давлением 1мПа при температуре 27...

2 - Переложите на язык сонатной формы сюжет любого знакомого литературного...

3 - Складіть розповідь про імперію Александра Македонського?...

2 - 2-тапсырма. Мәтінді мазмұны бойынша жоспар құрыңыз. Жоспар: 1.Кіріспе...

1 - В-I 1) При взаємодії дох оксидів, утворюється сіль кальцій карбонат...

3